ここでは、よくある症状や特徴的な症状を中心に記載しています。予防やリスク評価の項目なども記載していますのでお問い合わせ下さい。

1. 顔の症状

顔面の感覚をになう三叉神経の障害です。世の中で最も強い痛み、電撃痛といわれています。触ったり、歯磨きや風が当たったりすると激痛がおきます。繰り返すのが特徴です。血管や腫瘍が三叉神経を圧迫することが原因です。原因を確定するにはMRI検査が必要です。進行すると痛みのため会話や食事ができなくなるので、早めに受診して下さい。

顔を動かす運動神経である顔面神経の障害です。血管や腫瘍が顔面神経の脳幹からの出口を圧迫して起こる顔面けいれんが疑われます。顔面外傷後にも起こります。他にチック障害、眼瞼痙攣などが疑われます。眼瞼けいれんは左右両側に起こるのが特徴です。チックと顔面けいれんは左右どちらか片方だけです。

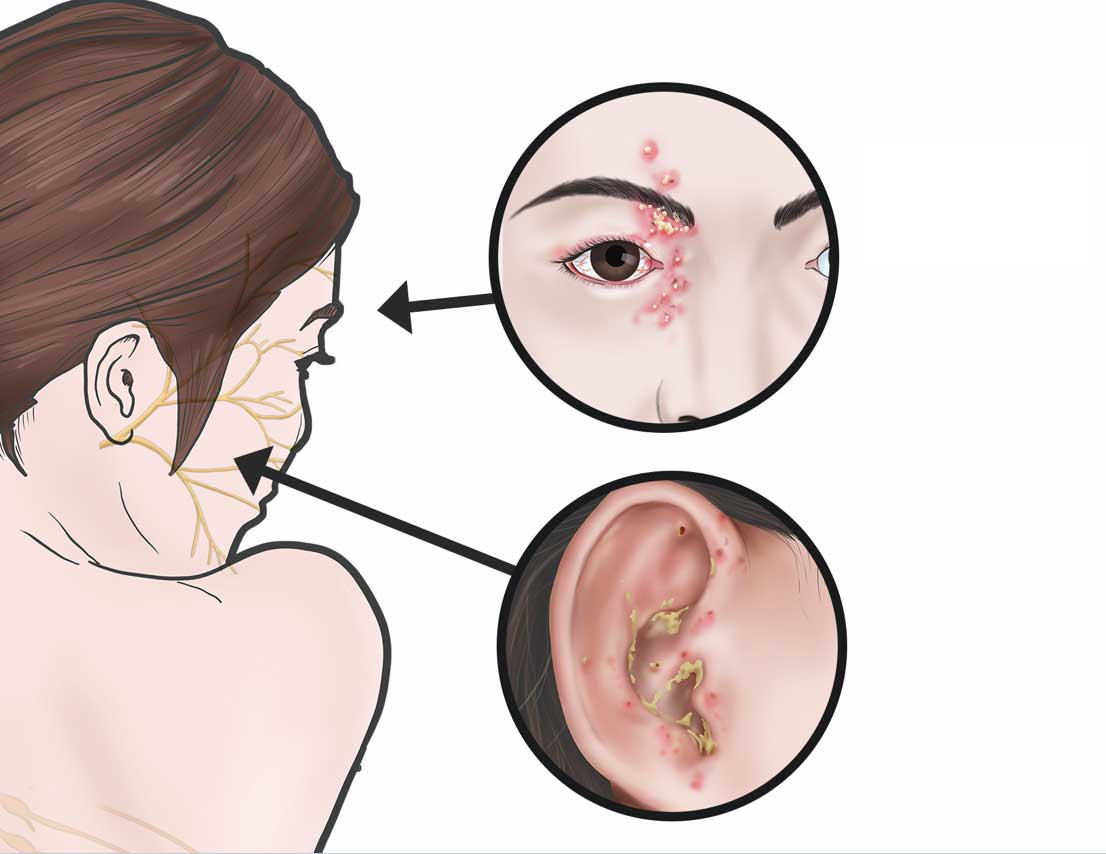

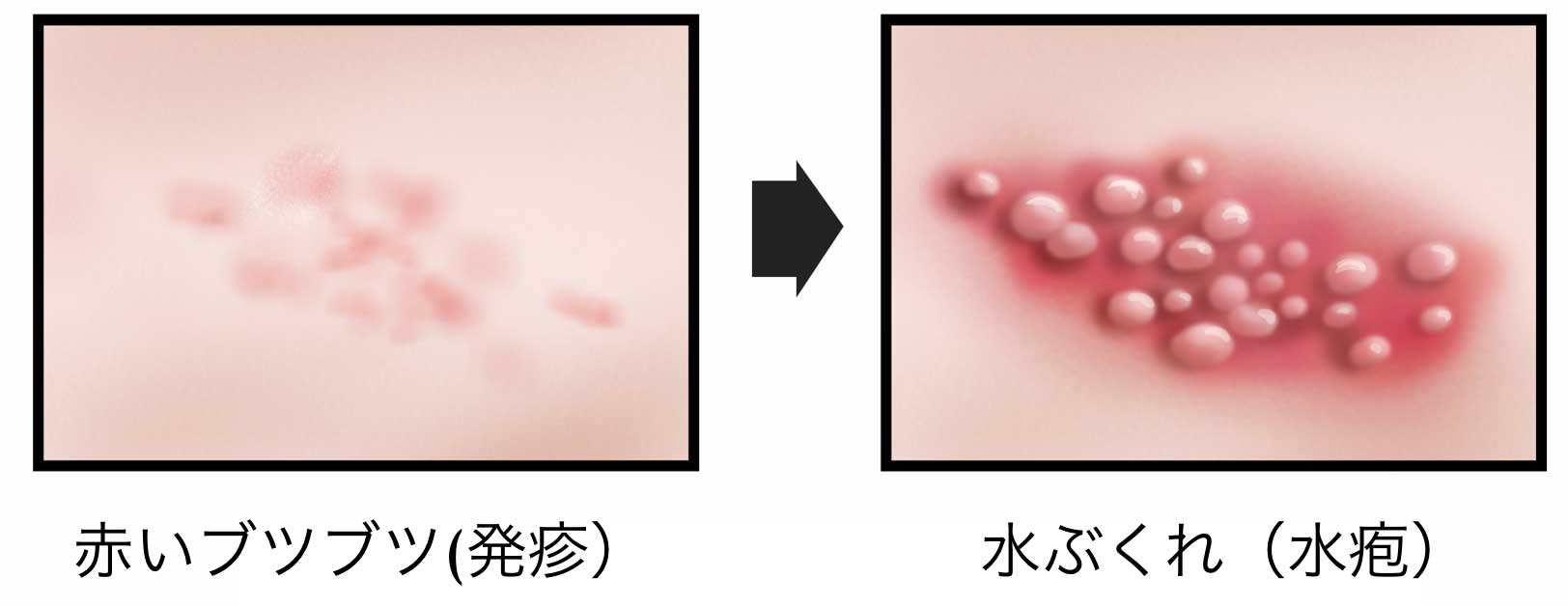

帯状疱疹が疑われます。ピリピリする強い痛み片方の顔面や頭部に始まったらできるだけ早く来院して下さい。はじめは、ピリピリする痛みで始まり、赤いブツブツができます。次いで水ぶくれに変わります。できるだけ早く抗ウイルス治療を開始して重症化を防ぎましょう。

脳梗塞、脳腫瘍、顔面神経障害、炎症などが疑われます。顔面神経の障害では、ベル麻痺、耳症状を伴うラムゼイ・ハント症候群などがあります。できるだけ早くMRI検査をおこない治療を開始して重症化を防ぎましょう。

2. 眼の症状

眼の動きやまぶたをつり挙げる、瞳孔の大きさを調整する動眼神経、眼を動かす筋肉(外眼筋)の障害です。動眼神経障害の原因は、動脈瘤、脳卒中、脳腫瘍、髄膜炎、血流障害などです。左右の眼の動きにずれができるため二重に見えます(複視)。外眼筋の障害には甲状腺機能亢進症(バセドウ病)などがあります。

複視、眼瞼下垂、瞳孔散大、眼の痛みを起こす疾患としてトロサ・ハント症候群があります。海綿静脈洞の炎症性変化などが原因です。MRI検査をおこないできるだけ早く治療を開始します。

前兆を伴う片頭痛が疑われます。キラキラ光って動くジグザク模様は閃輝暗点(せんきあんてん)と呼ばれます。視界が歪むのは、不思議の国のアリス症候群と呼ばれます。

前兆のみで頭痛のない片頭痛というタイプもあります。

一過性黒内障という症状です。頚動脈の動脈硬化性プラークがくずれて、眼動脈に詰まって血流が一時的に流れなくなったことによります。

いろいろな原因が考えられます。眼の問題、視神経・視神経交叉の圧迫、後頭葉、側頭葉の脳梗塞・脳出血、脳腫瘍、下垂体腺腫やトルコ鞍近傍の脳腫瘍などが疑われます。MRI検査をおこないます。

3. 言葉・会話の症状

脳出血や脳梗塞、脳腫瘍、頭蓋底腫瘍などによる言語中枢の障害や機能障害や脳神経の障害を疑います。MRI検査で原因を探ります。

4. 飲み込みの症状

プリンやヨーグルトなどの半固形物は飲み込めますが、水などの液体がのどにたまってむせるようになります。飲み込みの障害は、神経や筋肉の障害、脳幹梗塞、脳腫瘍、頭蓋底腫瘍、筋ジストロフィー、パーキンソン病などや加齢に伴って筋肉が弱くなったり、神経の機能低下してもおこります。

5. 片側の手足の動きの症状

脳梗塞、脳出血、脳腫瘍、脳損傷、パーキンソン病、多発性硬化症などで脳と筋肉の神経伝達が遮断されて片麻痺が生じます。

歩行時に下肢に痛みや不快感が生じて、休息すると症状が和らぐ現象です。主な原因は、詰まることで痛みを生じます。腰部脊柱管狭窄症でも同様の症状が起こります。

一番多い原因は、加齢に伴って筋肉量が減少し、筋力や筋機能が低下する現象(サルコペニア)です。主に高齢者に見られる状態で、運動機能の低下、転倒リスクの増加、寝たきりや要介護状態になる可能性が高まります。パーキンソン病、神経筋疾患、股関節や膝関節の疾患でも起こります。

6. 頭の症状

くも膜下出血や脳動脈解離が疑われます。緊急でMRI検査をおこないます。

群発頭痛が疑われます。群発頭痛は、非常に激しい痛みを伴う頭痛の一種で、特定の期間(数週間から数ヶ月)に繰り返し発生し、その後しばらくの間発作がないという特徴があります。このタイプの頭痛は、主に片側の頭や目の周辺で痛みを感じて、涙や鼻汁を伴うことが一般的です。

緊張型頭痛は、最も一般的な頭痛のタイプで、多くの人が生涯で何度か経験します。緊張型頭痛は、しばしば両側の頭に緩やかな圧迫感や締め付け感があると感じることが特徴です。痛みは通常、軽度から中程度で、激しい痛みを伴うことは少ないです。

脳腫瘍や脳内の静脈が集まる大きなトンネル構造の静脈洞に血液の塊ができて詰まってしまう静脈洞血栓症などを疑います。

体位により増悪したり改善する頭痛で、立つと悪化して、横になると改善する場合には、脳脊髄液漏出症を考えます。これは、脳脊髄液が、脳や脊髄を取り囲む髄膜から漏れ出る状態です。原因不明が多いのですが、頭部外傷や腰椎穿刺などの医療処置も原因になります。適切な治療で、回復が期待できます。

鋭い瞬間的な後頭部の痛みが起こる場合は、大後頭神経痛を疑います。

7. めまい・失神の症状

ぐるぐる回る回転性めまいは、バランスや空間認識をつかさどる内耳や中枢神経系の障害で引き起こされます。原因には、良性発作性頭位めまい症、脳梗塞や脳腫瘍、前庭神経炎、メニエール病、突発性難聴、多発性硬化症、頚椎疾患、低血圧、降圧薬や利尿剤などの薬剤、ストレスや疲労、不安などもあります。

立ち上がるときや立っている間に血圧が急激に変化し、めまいや立ちくらみ、失神などの症状が現れる状態です。原因は、自律神経失調症、椎骨脳底動脈循環不全、起立性頻脈症候群、心不全や不整脈、降圧剤や利尿剤、抗うつ剤などの薬剤、脱水、鉄欠乏性貧血、疲労、ストレスなどにより起こります。

8. ふるえの症状

筋肉の反復的でリズミカルな収縮により、体の一部が意図せずに震える現象を振戦(しんせん)と言います。パーキンソン病でみられる動かしていない状態のときに振戦が起こる安静時振戦、特定の姿勢を維持するときに起こる位置性振戦、特定の動作をおこなうときに起こる運動時振戦、特定の原因がみつからない本態性振戦に分類されます。原因は、脳損傷、脳腫瘍、パーキンソン病、甲状腺機能亢進症、アルコール中毒や薬物中毒、過労やストレス、薬剤の副作用などです。必要に応じて薬剤による治療をおこないます。

9. 記憶・もの忘れの症状

もの忘れはさまざまな原因で起こります。加齢、ストレス、睡眠不足、運動不足、アルコール過剰摂取、ビタミンB不足、抗うつ薬・抗不安薬、睡眠薬、アルツハイマー病、レビー小体型認知症、血管性認知症、前頭側頭型認知症、脳梗塞・脳出血、くも膜下出血、脳腫瘍、うつ病、甲状腺機能低下症などがが考えられます。ある時点の記憶が全く無くなる一過性全健忘では、海馬の脳梗塞が疑われます。もの忘れ、尿失禁、歩行障害では、特発性正常圧水頭症が疑われます。

10. 感情の症状

長期的なストレスや睡眠不足、うつ病や不安障害などの精神障害、月経前緊張症(PMS)や更年期障害、前頭葉腫瘍、脳卒中、甲状腺機能異常などのホルモンの変化、抗うつ薬・抗不安薬・睡眠薬・ステロイドなどの薬剤は感情のコントロールに影響を与えます。

11. 頭部外傷・打撲

頭部打撲・外傷後に頭がボーっとしている原因としては、脳振盪、頚椎捻挫などが疑われます。受傷直後には、会話もできていたけれど10〜20分で意識が悪くなってぼーっとしているような場合には、急性硬膜下血腫や急性硬膜外血腫など頭蓋内に出血性変化が起こっている可能性があるので、すぐに手術ができる医療機関に搬送する必要があります。通勤中や仕事中の頭部外傷は労災に当たる可能性があります。会社にお問い合わせ下さい。高齢者では、転倒やちょっとした打撲の1〜3か月後に脳と頭蓋骨の間に血液が貯留する慢性硬膜下血腫が珍しくありません。進行すると片麻痺や意識障害が起こります。すぐにMRI検査をおこなって下さい。

スノーボードや格闘技系のスポーツによる頭部外傷・脳振盪では、競技への復帰にはSCAT5を利用して段階を踏んで進めていくことが大切です。

12. けいれん・てんかん・痙縮

てんかんのお薬を処方してもらいたい

薬の血中濃度を調べたい

薬の副作用のチェックをしたい

13. この先の脳の状態を知りたい

両親に脳ドック検査をプレゼントしたい

将来、MCI(軽度認知障害)になるリスクを調べたい

将来、認知症になるリスクを調べたい

将来、脳梗塞や心筋梗塞になるリスクを調べたい

14. 病気のフォローアップ

未破裂脳動脈瘤の定期検査を3テスラMRIで検査してもらいたい

脳梗塞・脳出血後の経過観察・治療をしてもらいたい

脳腫瘍の経過観察・治療をしてもらいたい

脳腫瘍手術後の定期的なMRI検査(ガドリニウム造影を含む)をおこないたい

悪性脳腫瘍の外来化学療法をしたい

15. 訪問診療(準備中)

脳腫瘍・脳卒中・認知症のため、外来通院が困難になってきた

末期癌のターミナルケア・緩和ケア

自宅で自分らしく生活したいが、医療は受けたい